승보종찰조계산송광사

내게는 잊혀지지 않는 아름다움으로 각인된

순천 송광사에

다시 왔다.

그 계절이 어느 때건

이곳은

찾을 때마다 늘 처음과 같아서

마음은 설레이고 그 길은 낯선 감동을 준다.

송광사의 각별함은 '송광松廣'이라는 이름에서부터 비롯된다. 조계산의 원래 이름은 송광산인데 이 이름에는 예부터 몇 가지 전설이 전해져 내려오고 있다. 그 첫째는 이 산에서 장차 18명의 큰스님들이 나셔서 부처님의 가르침을 널리 펼 절이기 때문에 송광이라고 했다는 것이다. '송松'은 '十八(木)+公'을 가리키는 글자로 18명의 큰스님을 뜻하고, '광廣'은 불법을 널리 펴는 것을 가리켜서 18명의 큰스님들이 나서 불법을 크게 펼 절이라는 것이다. 또한 보조 국사 지눌 스님께서 정혜결사를 옮기기 위해 터를 잡으실 때 모후산에서 나무로 깍은 솔개를 날렸더니 지금의 국사전 뒷등에 떨어져 앉더라는 것이다. 그래서 그 뒷등의 이름을 치락대, 즉 솔개가 내려앉은 곳이라 불렀다한다. 이 전설을 토대로 육당 최남선은 송광의 뜻을 솔개의 사투리인 '솔갱이'라 하여 송광사를 솔갱이 절이라 풀었다고 한다. 이외에도 이 산에는 일찍부터 산에 소나무가 많아 '솔메'라 불렀고 그에 유래해서 송광산이라 했으며 산 이름이 절 이름으로 바뀌었다고도 한다.

무소유길. 불일암으로 가는 길이다.

법정스님 계셨을 때의 그 오솔길이 이제는 시원하게 확 트였다. 사람이 곧 풍경이라, 사람이 바뀌면 풍경도 바뀐다.

송광사 비전. 이곳은 늘 가을. '아름다우라' 하지 않았는데 스스로 아름다운 것은 인연의 일이요, 내 마음의 일일 따름이다.

조계산대승선종송광사

송광사는 신라말 혜린선사에 의해 창건되었으며 창건 사명은 송광산 길상사吉祥寺이다. 이곳이 한국불교 중심으로 거듭난 것은 보조국사 지눌스님께서 거조사로부터 길상사로 정혜결사를 옮겨오면서부터이다. 이때 산이름도 조계산, 사찰명도 수선사로 바꾸었다. 훗날 사명을 송광사로 바꾸며 오늘날과 같이 조계산 송광사라 불리게 된 것이다.

승보종찰조계총림의 조계문. 송광사 일주문이다. 이 조계문은 신라말에 세워졌으나 여러차례 중수를 거듭하였다. 현재의 조계문은 1802년에 지어진 것으로 보고 있다.

송광사는 고려 보조 국사 지눌스님께서 정혜결사를 통해 한국 불교의 새로운 전통을 확립한 근본도량으로, 지눌 스님의 뒤를 이어 열다섯명의 국사들이 출현하여 모두 16국사十六國師가 출현한 한국 불교 전통의 계승처로서 승보종찰로 불린다. 부처님 진신사리가 모셔진 불보사찰佛寶寺刹 통도사, 부처님 가르침인 팔만대장경 경판이 모셔진 법보사찰法寶寺刹 해인사, 한국불교의 승맥僧脈이 이어지는 승보사찰僧寶寺刹 송광사가 한국의 삼보사찰三寶寺刹이다.

조계문 계단 좌우의 돌짐승

사자 같기도 하고 원수이 같기도 한데 세속의 번뇌망상을 모두 버리고 진리의 세계로 들어섬을 상징한다. 마치 시무외인과 같은 손모양과 목에 두른 여의보주가 인상적이다.

세월각, 척주당

일주문을 건너면 먼저 세월각, 척주당이 눈에 띈다. 이 전각은 영가가 머무르는 곳으로 생전에 쌓은 업장을 씻는 관욕처이다. 남자 영가는 척추당, 여자 영가는 세월각에서 업장을 씻는다. 이들 전각은 보통의 전각에 비해 매우 작은 단칸의 맞배지붕 건물로서, 서로 엇비켜서 배치되어 있다.

고향수.

보조국사 지눌선사께서 송광사에 처음 오실 때 짚고 오신 향나무 지팡이. 보조국사가 다시 오는 날 잎사귀가 다시 돋아날 것이라 한다. 오직 연기緣起할뿐, 불생불멸인 존재의 이치를 드러내 보인 것이다. 고향수를 땅에 꽂으며 보조국사께서 남긴 시가 있다.

爾我同生死

我謝爾亦然

會看爾青葉

方知我亦然

너와 나는 같이 살고 죽으니

내가 떠날 때 너도 떠나고

너의 푸른 잎을 다시 보게 되면

나도 그런 줄 알리라

송광사 삼청교 三淸橋

일주문을 거쳐 송광사 경내로 들어가는 계곡에 있는 다리이다. 이 삼청교는 능허교라고도 하는데 네모난 돌 19개로 만든 무지개 모양 다리이다. 1707년 숙종 33년에 다리를 만들고 1774년에 보수 했다는 기록이 있다. 무지개 안쪽 반달이 물에 비추어 둥근 원을 이룬다.

송광사 삼청교 위에 세워진 우화각. 우화각 지붕은 입구에서 보면 여덟 팔八 자와 비슷한 팔작지붕이나 출구 쪽에서 보면 사람 인人 자 모양의 맞배지붕으로 보인다.

우화각 현판은 해강 김규진 선생의 글씨이다. 우화각에는 옛 문인들의 시도 걸려있는데 찬찬히 돌아보면 멋스러움이 더한다.

맑은 물가에서 잠시 쉰다. 마음이 마음과 만난다.

사천왕의 허락으로 들어서는 송광사

대웅보전

한국전쟁으로 송광사의 많은 전각들이 화재로 전소되었고, 그후에 여러 전각들이 급히 중건되었는데, 이 대웅보전은 1969년부터 구산스님의 발원에 의해 108평 규모의 십자형 평면 형식을 갖춘 최초의 사찰 본전으로 완성되었다. 정면 7칸 측면 5칸 다포양식에 겹팔작지붕 양식이다.

송광사 대웅보전 삼존불

미륵불 석가모니불 연등불

삼세三世의 삼존불이 모셔져 있다.

지장전

관음전

관음전은 관세음보살을 모신 전각이다. 1903년 고종황제와 황후, 황태자를 위한 원당으로 만수무강을 기원하는 성수전聖壽殿이라 하였으나 1955년에 관음전으로 바뀌었다.

승보전

승보전 벽면에 그려놓은 정혜결사의 장면. 이곳 송광사는 보조국사 지눌스님께서 주창하신 정혜결사의 현장이다. 안심입명, 구세제중하고 성불도생의 사명을 수행하는 수행불교, 민간불교, 대중불교의 현장으로서 위의 벽화는 옛 수선사에 모인 대중들이 둘러싼 가운데 보조국사 지눌스님께서 정혜결사문을 낭독하는 장면이다.

권수정혜결사문의 서문은 다음과 같이 시작한다.

삼가 들으니, ‘땅으로 인해 넘어진 사람은 땅으로 인해서 일어난다. 땅을 여의고 일어나기를 구하는 것은 옳지 않다.’라고 하였다. 한 마음을 미혹하여 끝없는 번뇌를 일으키는 이는 중생이며, 한 마음을 깨달아 끝

없이 미묘한 작용을 일으키는 분은 모든 부처님이다. 미혹과 깨달음이 비록 다르지만, 요지는 한 마음을 말미암는 것이니, 마음을 여의고 부처를 구하는 것 또한 옳지 않다.

단비구도斷臂求道

혜가 스님은 중국 낙양 무뢰 사람으로 어릴 때의 이름은 신광神光이다. 신광은 출가 전부터 많은 책을 두루 읽어 학덕이 뛰어난 데다 출가 후에도 여러 곳을 다니면서 수행에 전념했고, 32세부터는 향산에 돌아와 8년 동안 좌선했다. 그리하여 자주 오묘한 이치를 이야기했으나 마음의 편안함을 얻지는 못한 신광은 탄식하며 말했다.

“유교와 도교의 가르침은 법도가 여리고 깊은 이치에는 이르지 못하였다. 근자에 멀리서 오신 덕 높은 스님이 소림굴에 계시다 하니, 그분을 찾아가 물으면 의심한 바가 풀려 깊은 진리를 얻으리라.”

그때 인도에서 건너온 달마대사는 소림굴에서 9년 동안 벽을 향하고 앉아서 전법할 시대가 도래하기를 기다리고 있었다. 신광은 자기의 고민을 해결하겠다는 일념에서 달마대사를 친견하러 나아갔으나, 스님은 항상 벽을 향하고 계셔서 가르침을 듣지 못했다. 그러나 신광은 한 발자국도 떠나지 않고 계속 토굴 앞에 머물면서 스스로 자책했다.

“옛 사람은 도를 구하기 위해 혈맥을 잘라 굶주려 죽어가는 이를 구했고, 낭떠러지에서 몸을 날려 굶주린 호랑이를 살려주었다. 옛날에도 오히려 이 같이 하였거늘 나는 도대체 어찌된 것인가?”

그날 밤 하늘에서는 폭설이 내리고 있었다. 그러나 신광은 날이 밝아 쌓인 눈이 허리를 넘을 때까지 돌장승처럼 서 있었다. 달마대사는 그때서야 눈 속에 서 있는 신광을 보고 저으기 놀라고 가엾은 생각이 들어 비로소 입을 열었다.

“네가 눈 속에 오래 서서 뭘 구하려고 하느냐?”

신광은 비통하게 눈물을 흘리면서 간청했다.

“원컨대 스님께서는 감로문을 열어 널리 중생을 제도하소서.”

이에 달마대사는 신광을 준엄하게 꾸짖었다.

“모든 부처님의 위 없는 도는 오랜 겁 동안에 정진하여 어려운 일을 능히 행하고 참기 어려운 일을 능히 참아 이룬 것인데, 어찌 적은 덕과 지혜로서 그리고 경박하고 오만한 마음으로 참다운 법을 구하려고 하는가? 한갓 수고로움만 더하여 괴로울 뿐이다.”

이 말을 들은 신광은 훌연히 허리에 차고 있던 섬뜩한 칼을 꺼내들어 자기의 오른팔을 잘랐다. 이때 떨어진 팔은 때가 아니게 피어난 파초 한 잎이 받아들었다.

달마대사는 신광의 이 같이 열렬한 구도의 마음을 보고서 그가 불도를 수행할 만한 큰 그릇임을 알아챘다.

“모든 부처님이 최초에 도를 구할 때에도 법을 위해 몸을 잊었는데, 네가 지금 팔을 끊어 내 앞에 내놓았으니 구함이 있으리라.”

달마대사는 신광의 입문을 허락하여 ‘혜가慧可’라는 법명을 지어주고 제자로 삼았다.

어느 날 혜가는 달마대사게 여쭈었다.

“불법의 지극한 도를 말씀해주십시오”

“부처님의 지극한 도는 다른 사람에게서 구할 수 없다”

“제 마음이 편안하지 못합니다. 제 마음을 편안하게 해주십시오”

“네 마음을 가져오너라. 그러면 내가 마음을 편하게 해주겠다.”

혜가는 오랫동안 생각하다가 말했다.

“제 마음을 깊이 찾아보았으나 찾을 수가 없습니다.”

“내가 이미 너의 마음을 편안케 하였다”

이 말을 들은 혜가 스님은 큰 깨달음을 얻었다.

망상을 끊어 없애서 철저히 무심해야만 비로소 참된 마음이 앞에 드러날 수 있었던 것이다. 걸림도 없고 얽매임도 없이 몸을 벗어나 기댐이 없어야 대해탈의 때가 이르게 된다. 이렇게 해서 혜가 스님은 달마대사로부터 법을 부촉받아 중국 선종의 제2조가 되었다.

혜가 스님은 552년 제자 승찬에게 법을 전하고 34년 동안 업도에 머물면서 설법하다가, 뒤에 관성현 광구사에서 <열반경>을 강하여 많은 사람들을 깨닫게 하시고 593년에 입적하시니 세수 107세였다.

비사리구시

송광사 쌍향수, 능견난사, 그리고 비사리구시는 송광사 3대 명물로 불리는데 그중에 비사리구시는 느티나무로 만든 대형 용기이다. 절에 큰 행사가 있을 때 밥짓는 곳에서 사용했는데 7가마의 밥을 담았다.

송광사 맑은 물

한 모금 받아 마시고

마음 한 번 비추어 본다

무무문無無門

효봉대종사사리탑. 효봉선사의 사리를 봉안한 사리탑이다. 연꽃좌대 위에 팔각 몸돌을 올리고 다시 연꽃으로 지붕을 감싼 위에 사자가 올라타 있다.

효봉영각

인연이 길을 열어주어 효봉영각에 참배하였다.

효봉대종사

효봉선사曉峰禪師는 1888년 5월 28일 평안남도 양덕군 쌍룡면 반석리 금성동錦城洞에서 아버지 이병억과 어머니 김씨의 사이에서 5형제 중 3남으로 태어나셨다. 일본 와세다 대학에서 법학을 전공하고 서울과 함흥 등지의 지방법원, 평양의 고등법원 등에서 법관으로 종사하다가, 1923년 법관으로서 최초로 내린 사형선고에 대해 고뇌하다가 결국 집을 떠나 유랑하게 되었다. 그러다가 1925년 금강산 유점사에 들러 가르침을 받을 만한 스승을 찾으니 신계사 보운암에 석두石頭스님이 계시다는 소리를 듣고 스님을 찾아갔다. 마침내 석두스님을 은사로 하여 서른여섯에 '늦깎이'로 출가한 스님은 전국 여러 사찰에 주석하시다가 인연이 조계산 송광사에 이르러 송광사 삼일암三日庵에서 조실로 10년을 머무시게 되었다. 이곳에서 효봉선사는 수많은 후학들에게 큰 가르침을 펴셨다. 효봉스님은 법정 스님의 은사스님으로도 널리 알려져 있다. 송광사에서는 매해 음력 9월 초이틀날에 스님을 기리는 제를 지낸다.

효봉 스님의 열반송이다.

吾說一切法

都是早騈拇

若間今日事

月印於千江

내가 말한 모든 법

그거 다 군더더기

오늘 일을 묻는가

달이 일천 강에 비치리

송광사 성보박물관

영산회상도 및 팔상도 국보 지정 특별 공개전이 열리고 있다.

송광사 성보박물관 기획전시실에서는 일섭 스님의 독특한 불화도 전시중이다. 일섭스님의 대표작인 부용사 미륵도는 1951년 김제 부용사에 봉안하기 위해 그린 것이다. 이 미륵도는 여러 종교의 성인들이 등장하는 제존집회도의 형태를 하고 있다. 석가여래, 포대화상, 관세음보살, 지장보살, 위태천, 삼국지 관우의 모습을 한 호법신, 예수, 마호메트, 공자, 맹자, 노자, 성모마리아 등등 범종교적인 구상으로 매우 인상적이다.

16국사

보조국사 지눌스님

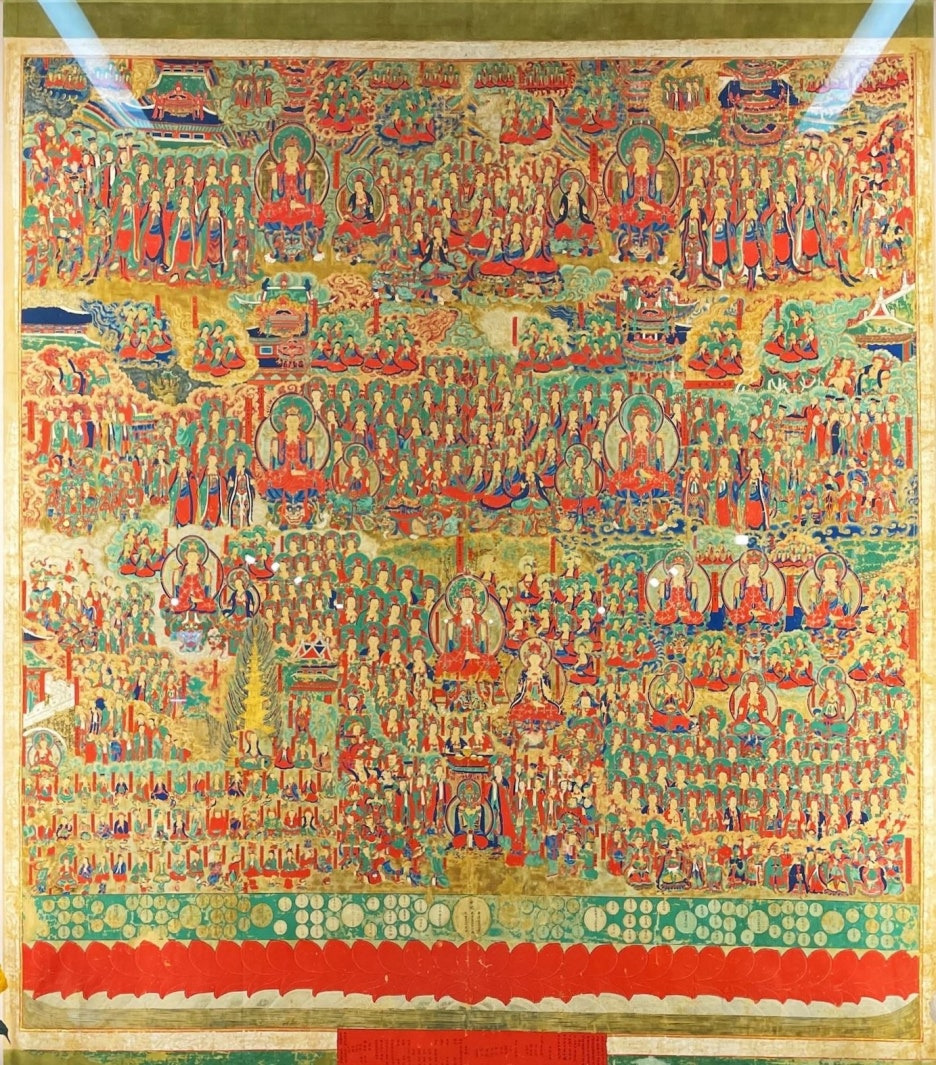

송광사 화엄경변상도

송광사 화엄경변상도는 신역新譯 『화엄경』(699년, 實叉難陀三藏譯, 80卷)의 내용을 압축, 묘사한 그림이다. 비단바탕에 채색. 세로 281㎝, 가로 255㎝의 크기이다. 몇 점 남아 있지 않은 화엄경변상도 가운데 하나로서 1770년(영조 46)에 제작되었다.

송광사 화엄경변상도는 ‘칠처구회七處九會’, 즉 부처님께서 화엄경을 설하실 때에 7곳에서 9번의 모임을 거쳐 설법하셨다는 내용을 그림으로 표현해낸 것이다. 칠처구회七處九會의 주존과 설주보살說主菩薩은 물론이고 여러 보살들과 성중, 배경 등을 섬세하게 그려냈으며 명문을 덧붙여 구체화하였다.

송광사 화엄경변상도는 현존하는 조선시대 화엄경변상도 중에서도 제작시기가 가장 빠른 것이다. 화엄경의 내용을 섬세한 필법으로 완성해낸 이 변상도는 1780년 선암사본, 1790년 쌍계사본, 그리고 19세기 초반에 그려진 통도사본 등으로 계승되며 조선 후기 화엄경변상도의 규범이 되었다. 특히 선암사본과 쌍계사본이 도난 당하면서, 이 송광사 화엄경변상도의 가치는 더욱 소중해졌다. 2009년 국보로 승격되었다.

현재 송광사 화엄전에는 사진 액자가 걸려 있어 원본과 같은 불화를 봉안하기로 원력을 세우고 2018년부터 모사를 진행하여 2024년 완성시켰다.

송광사 영산전 석가모니후불도

영취산에서 석가모니부처님께서 설법하시는 모습을 그린 영산회상도이다. 1725년 의겸스님이 그리고 영산전에 봉안했다. 2024년 국보로 승격되었다. 의겸스님은 호남을 대표하는 화승으로 섬세한 필법, 황토색 바탕에 녹색, 선홍색의 대비 등이 특징적으로 나타난다.

묘법연화경판

1799년 송광사에서 간행한 이 묘법연화경은 기존의 한문 위주 판각이 아니라, 한글과 한자로 병행판각했다는 특징을 가진다. 1796년 간순 스님의 지원으로 서홍스님이 글씨를 써서 판각했다. 또한 서문은 계환스님의 해석본에서는 볼 수 없는 원효대사의 '법화경종요'를 써넣어 편집했다.

여기 오면

어느 누가 한가한 이 아니되랴

하였는데

송광사성보박물관이 생기면서

아직 탑전에도 참배하지 못했는데

약속한 시간은 어느새 저멀리 지나가고 말았다

날이 어두어져 떠나야 하지만

다행히

마음은 한가하다